Showing posts with label Reflection. Show all posts

Showing posts with label Reflection. Show all posts

Wednesday, August 14, 2013

我對妳的Amour

年初看到這部電影上映就很想看,只可惜這樣的得獎外語片通常只有大城市大戲院才會分一個廳出來放映,鄉下地方的唯一電影院只放賣座院線片。前幾天一個人在家看到電視上面的放映單,明知道看完可能會難過地吃不下飯,還是快手快腳煮了碗麵打開電視機。

導演一開始就以平凡卻細膩的手法交代這一對老夫老妻對彼此的體貼恩愛,兩個人互相陪伴照顧,還有共同的嗜好,偶而一起出門去聆聽一場音樂會,但很快地就進入老先生照顧妻子中風、開刀失敗、失智、厭世的漫長歷程。其中幾個場景幾乎快令我噎食無法呼吸,心裡頭想的是自己即將步入老年的雙親與打算執手一輩子的愛人的未來,為了能夠將晚餐完食,我還特別分心去留意老演員的精湛演技以及場景擺設的細節。

片中的女兒不是不孝,而是兒女們也有自己的婚姻壓力和家庭煩惱,少子化的年代本來就很難冀望子嗣的奉養。我的父母不知道是幸還是不幸,有一個無法結婚的同性戀大女兒、結婚又離婚回家的二女兒、待在家最久但一跑就跑得老遠的小女兒,雖然命運的巧妙安排延遲了完全空巢期的發生,不過遲遲無法盡情開始人生的怨懟依然在每個人的潛意識中積壓生長。

老人照顧老人是辛苦的,身障者照顧多病者也是辛苦的,生命的末期究竟要如何才能有尊嚴地走完?還是可以撇除抽象價值需求,讓肉體自行腐壞?那「愛」的存在意義到底是什麼?片中老夫妻在病前病中仍有平凡卻深遠的互動,我的父母走到如今也有不須言語的照顧默契,眼見耗損耐性的折磨就在不遠處等待,堪稱少壯的我們還願意干涉到什麼程度?我也有我的伴侶需要培養穩固的情感基礎,我也有我的人生需要四方延展,我也有我可能孤單的苟且老年…

片末的結局令人意外也不意外,老先生可以說是用盡最後的一分愛,完成妻子的願望;而當他終於卸下所有承擔,也安然地走完人生的最後一步(片中沒有交代是自然死亡還是自殺,但行進至此,是非已經無所謂了)。

後來我決定很認真的思考關於自己的Amour,我很想緊緊抱著愛人告訴她,「妳看,幸好我比妳年少力壯,我可以對自己殘忍,對妳不行。我捨不得妳辛苦難過,所以我來照顧妳,給妳安寧終老,然後我會一個人忍耐,妳不需要也不會感到任何傷悲。」

Monday, July 8, 2013

醒著都是為了愛

生命重量的可有可無,在於一口氣之間。我們經歷無數的喜怒哀樂嬗遞消長,只為了明白一個抽象的存在:愛。它有無限樣貌、萬千形式,讓人常常無法摸透究竟是天使的禮物,還是撒旦的試煉。走向終點的路上,我們只能不斷從遍體鱗傷中領會,最後那一念之間的玄機。我經常想著,如果還沒到盡頭就看透了它的本質,那到底還有沒有醒來的必要?

愛既然是抽象的,便沒有實質重量。

不再呼吸的生命,也沒有重量。

因為活著,所以愛得用力,稍微一個閃神,不是捏碎別人,就是粉碎自己。而這樣的過程,有多少年輕的靈魂前仆後繼;又有多少熟老的心智,避之唯恐不及。如飛蛾撲火,是為了一嘗再嘗那甘美的結晶;如鳥獸走避,是為了免去無法一再承受的傷神上心。

可它的光輝是那樣溫暖耀眼,蘊含著無私的巨大良善,彷彿可以讓冰山消融、岩漿退卻,戳破虛偽的面具,融化鋼鐵的假象。那麼,已然了悟的覺知者們所進行的生活,就是一種渡化,一種修行。他們的一舉一動不是為了擴大自己,而是將這把不滅的光明火炬傳承下去,好讓無依的浮萍著地生根,伸展出嫣然微笑的小確幸。

Tuesday, April 2, 2013

語言與人生

我想真的是我的問題,怎麼讓婉約的人成了優雅的刺蝟,甜美的話語成了急凍的冰角。難道果然在愛裡失能,如何也說不出動聽的話語?原本就鬆散的邏輯,變成更荒謬的思維?每回反應不及,便只會怔怔不語,腦子像是罷工工廠,卡機卡得厲害,怎麼也轉動不了。當年大學連當三年的語言與邏輯,至今依舊無法及格,那門我特別認真的學問,卻怎麼也觸不到教授的核心,言多必失彷彿就是駑鈍之材。

是過於在乎容易驚嚇,還是潛在自信根本上的不足?越是面對在意的人,越是顯得軟弱無助,從原生家庭似乎就可看出端倪。曾幾何時,我以為已經可以成為父母的依靠,卻發現心中的小女孩始終站在角落,不發一語。當自己循循善誘周遭友人前進成長,驚覺自己沒有一點肩膀。如是,站在愛裡,陷入泥淖,動彈不得。

富有哲學思想的友人曾指出我今世的主修功課在於「溝通」,這些年過去看來是有一番道理;母親也諄諄教誨該當正修靈性,免去罣礙之難。若或舌燦蓮花,修以口德,得以平心靜氣,保有善樸之心,那,此生便以圓滿了。

Tuesday, March 26, 2013

貓咪的眼淚

剛好 辦公室裡只有我在

剛好 家裡面只有我在

剛好 這首歌也在

最後一盞燈都熄滅了 再也無法自己

手機不會響起的這個夜晚 不斷地詰問 臣服 推翻

因為距離

我要追逐妳 很難

妳要迴避我 卻很簡單

究竟是什麼樣的滔天大錯 必須如此冷漠

如果妳的世界裡容不下一點塵埃

我這修修補補的破碎靈魂 怎樣也不會天衣無縫

我願意用巨大的溫柔包覆妳

我願意用一生的眼淚償還妳

可是我的心是肉做的 妳怎麼捨得利刃相對

手太冰冷 眼太灼燙

荒郊野外 窮鄉僻壤

沒有人可以訴說 沒有地方可以躲

萬千情緒無處可逃 只好融成貓咪的眼淚

慢慢地流一整夜

Saturday, September 29, 2012

神來田心村

我其實不太會主動找日本的作品來閱讀,也不知道為什麼。這本由三浦紫苑所著的「哪啊哪啊

神去村」是朋友來老家幫忙整理時,隨身帶著看的書,離開的時候已經看完,說了句「田心村跟這個神去村很像」,便把書留下來給我。我本來以為所謂的「很像」應該就是描寫純樸的鄉下生活,都市看不見的田園風光,讀了之後才發現,友人指的是我的心靈。

我和主角一樣是一個過慣繁華都會生活的人。不少朋友、同學,甚至老師,在知道我確定搬回鄉下老家經營民宿的反應都很訝異,親愛的高中老師還問我「妳確定嗎?」因為我上次從台北搬回高雄,過了三個月就又跑回台北工作,根本就認定我不可能離開大城市。前陣子回了一趟高雄把剩下的家當打包上車,順便約老師吃飯,傳簡訊給她說「我回來了」,她竟以為我早就偷偷跑回台北,才回高雄要跟她報告呢。(所以我現在埋頭苦幹是面子問題囉?)

也就是說,我和主人翁有類似的心境轉折,因為這和當初預期的人生與想像的生活都不一樣。我以為我會是個職業女強人,我以為我每個週末都會有派對聚會,我以為我會住在單身女子套房,我以為我終究會習慣台北的雨天;我真的真的從來沒想過,在職場上在城市間兜轉了這麼大一圈,最後居然是「回家」,而且是血脈根源的老家。

相較於台北捷運公車的密集班次,曾幾何時我不再抱怨高雄捷運公車的長時等待,如今更是不知今日何夕,按照天色光度作息,星期幾都無所謂了。步調與過去職場經驗全然不同,沒有以小時為單位排滿的行事曆,沒有明天後天就非得要due的deadline;就像書裡神去村的林業生活,因為造林養護是動輒以百年計算,所以計較著分分秒秒是無意義的,杉木不會今天種植明天就能砍伐,這一輩子都砍不到自己親手栽植的那一棵。他們說著「哪啊哪啊」的口頭禪,是帶有「慢慢來嘛」、「先別急」的意思。

當然整理老家籌備鄉村民宿是沒有那麼誇張,一開始的時候也的確被鄉下工程師傅的做事效率氣到七竅生煙,更覺得沒有百步之內的便利商店實在非常不方便,不過現在發現其實活著並沒有那麼需要它,真的。多年積塵的屋子就是不厭其煩的清掃,因為不像城市門窗緊閉,很快就會有灰塵,那就是再清掃;庭院裡的雜草就是不停地要去拔除、過於茂盛的枝枒就是要去修剪;惱人的昆蟲蛙類趕了又來,那就再趕。形成一種與大自然直接面對面生活的狀態,隨時隨地都可以感受到光、風、水、土、木的存在,他們不斷地與妳互動,妳就是不斷地回應。

我想我的適應力是真的很強,能夠把自己擠進窄小的斗室起居,塞進套裝高跟鞋關在冷氣房,也能把自己放寬到山野,頂著烈陽吹著狂風餵蚊子。然而在這樣偏僻的地方還能有這麼多好友貴人給予祝福,龐大正面能量翩然近身,我想真的可以叫做神來田心村。

(話說,最近讀了很多書,發現自己想寫題材的都被人家寫完了,例如陳雪寫了她十年的感情起伏與重要的那個人,也用了日記體裁完成一本書,這會兒三浦也把年輕人下鄉的故事寫到連宮崎駿都想拍成動畫,那我接下來的餘生要寫啥呀?)

「哪啊哪啊。」

Monday, June 11, 2012

孱弱與其後

因此終於有了大量與自己獨處的時間,感知像地底蚯蚓翻出泥土般湧現。讀到某段叫喚亡者的字句,便濕了眼眶;聽到某首指定的ending曲,眼淚便掉下來。就連現在,過去關於妳們的臉孔、事件的影像,都還在腦海翻飛,一閉上眼睛幾乎就要無法自拔的痛哭出來。

〈其後〉彷彿是種召喚,在閱讀的過程中把年青時熱烈獻祭給文字的靈魂,從世界的盡頭重新叫喚到跟前,攏聚成一團龐大灰黑的雲霧,如鬼魅般充滿吸引,那樣令人飛蛾撲火,令人想振筆疾書再次嘔心瀝血把自己全部淘空。帶有文學或哲學DNA的人們,是否都會在討論生命的偶然性和必然性之間,顯現出自戕的態勢?

很是同意〈其後〉針對寫作之人對於嘗試文學的獻祭:在作品中一遍又一遍的殺死自己。此生至此我也就只做了那麼一次,可能是因為我並非專業賭徒,挖掘淘盡的不夠徹底。倒是在闔上最後一頁的當晚,於夢裡見到已經好多年不曾相見、卻曾經讓我最接近自殺的友人。我永遠不會忘記那天是如何一邊在手機和她保持通話,一邊慌張地抓起鑰匙出門攔計程車,大老遠地從天母趕到板橋,阻止火紅的蝴蝶從手腕燦出。後來我們還親暱地互稱「病友」,交換著彼此不安定的精神狀態,沒多久就從不同的方向岔出去,走向各自的人生道路,如今已經很多年不曾再見,僅止於社群網站中偶然瀏覽對方的近況。

夢大概是長這樣的—

在一家看起來是吃合菜的台式餐廳,我可能剛來也可能餐畢要離開,突然驚瞥隔壁桌坐著那位曾經嘗試自殺的友人,她將頭髮挽起紮了馬尾顯得更清瘦。讓我驚訝的是她懷抱著一個大約三歲的男孩,轉過身來肚子還微微鼓起懷有第二胎。我腦子跳出的念頭是:「她竟然和異性結婚並且生孩子了!」然後我們促膝對坐,我緊緊握起她的雙手,不知哪兒來一股幽遠的傷悲,淚水撲簌撲簌地滾落下來,我近乎嘶吼的方式對著她哭喊:「妳知道嗎?我認識妳的時候才18歲呀!妳知道嗎?18歲!」她臉上只掛著溫柔的微笑,凝視著我,彷彿聽不懂我的語言。

由於這場夢所組成的元素太過特別,歲月、關係、死亡、生命、情感、領悟,導致我很想知道自己接下來和盤托出了什麼。也許正是我早逝青春的原委,可以解答長久以來籠罩在心底最暗處的疑惑,曾經渴望死亡、接近死亡,而又不知緣由地活了下來;也許正是我千方百計想在字裡行間找到的生命意義,不論是透過閱讀還是書寫,不管是同性異性,也不在乎去愛被愛還是被不愛。可惜我就這麼醒了,被凌晨三點鐘推進病房的隔床室友,一切嘎然停止,把問號鏗鏘留在原地。

有著過於敏感柔軟的心,要如何鍛鍊出堅強駕馭文字的能力,才能使自己在無限解剖挖掘的過程中不至於失衡?若能靠理性自制狂野外放的思緒延伸,那還是真實完整的情感嗎,還是已經劃地自限把自己桎梏?〈其後〉有太多片段讓我不忍卒睹,她用字的重量狠狠地敲在腦門上,並不輸給〈手記〉和〈遺書〉,令人稍不留神便無止盡地耽溺整個下午,回溯自身開始寫作的初期,任浪潮襲捲而來,讓情感載浮載沈,準備隨時可以滅頂的告別儀式。

Tuesday, May 22, 2012

翻閱那座山

「庇里牛斯山的城堡」的書名一開始會誤導閱讀期待值,因為故事發生遠在北邊的挪威,而且跟城堡一點關係也沒有。起初我不太知道高中歷史老師送我這本書的背後原因,拜讀後猜想或許是想拿這本書形容我的性格—「矛盾」,也許她想為我解答些什麼,也許結果我還是得自己尋求解答。不過其實也沒那麼極端,男女主角互相在「唯物論」、「唯靈論」思想上一來一往的辯證過程當中,倆人也不斷地在尋求包含「愛」的共同點。而我在這兩造說法上也更加鞏固了自己的「中庸世界觀」,想必來自儒學教育影響極深。我崇拜科學一步步接近更真實的核心,更景仰在萬物之上那股看不見又充滿智慧的無形超自然力量。

在長篇論述中我不乏反覆詰問自身的信仰(非關宗教),在劇情鋪陳理我依然嚮往著超脫肉身的靈愛,倘若我也可以知道有那麼一個人的靈魂如此與我的交纏,那此刻將是多麼有意義的存在。行文到尾,女主角蘇倫竟然說了「萬一斯坦說得很對呢?」,一竿子攪亂了我隔山觀虎的冷靜,令人無限想像她獨自離家重演「紅莓女」的事故,是否為想要對男主角斯坦證明意念的力量,卻悲劇性地失敗了。這樣一個令人瞠目結舌的意外,反而緊緊回扣了「紅莓女」所說的那句「妳是從前的我,而我是將來的妳。」於是,此兩種互為兩極的信念再次不分軒輊,再度把讀者丟進埃德勒瓦特內湖的那團迷霧裡。

假設真要幫這本書下一個確切的結果論,我想「靈肉分離」是唯一可以站在中間線的臨界點。畢竟,肉身的有限是所有人都無法違逆,但靈魂的有限或永恆,就可以憑個人心之所向了。

Tuesday, April 17, 2012

後記

離開職場後蝸居在家,無意間還是買了許多書,都告誡過自己不要再買書了,搬家最痛苦的就是搬運這些千斤重的鉛字哪!可無論如何還是抵擋不住文字的誘惑,倒也沒特別鍾情哪位作家,走進書店瀏覽架上千姿百態的書皮,就像面對著浩瀚如繁星的徵婚啟事告示欄,對眼了便打包帶走,毫無猶豫。每到夜闌人靜,窗外只剩下夜鶯啁啾或街貓嚎春,屋內僅有呼呼的風扇聲和一光如豆,我便想與它們繾綣。拾起躺臥在枕邊的書,讓那些文字於眼前廝磨糾纏,一頁一頁一夜一夜,有如蠶食啃過一冊又一冊,每每在眼神最為朦朧迷離時帶著神交的滿足睡去。只是巧無不巧,近來讀了林青霞〈窗裡窗外〉、盧騷〈懺悔錄〉、陳俊志〈台北爸爸‧紐約媽媽〉、陳雪〈迷宮中的戀人〉、陳玉慧〈海神家族〉,全屬自傳或半自傳體的作品,隱隱激起我寫下自身或自家故事的念頭。我納悶想著,這些是徵兆嗎?明示暗示著在離開酒光聲色的舞台鉛華洗盡之後,想躲也躲不掉的宿命:讓短短第一個廿年經歷近廿次的遷徙,所遭遇的光怪陸離與顛沛流離,成為下一個廿年孤獨活著的唯一目的?

感覺上我的思緒比較親近陳雪的筆觸,太多太多的問號,一如自懂事以來不斷地詰問內心,自問自答卻從無肯定的答案;像現在這樣斷斷續續根據身邊人事物所敲打出來的網誌,也許亦能集結成林青霞的短篇長書;誠實如盧騷是一種崇高的理想,希望我亦能如此澄明地與每一段戀情裸裎相見;然而見獵心喜又企圖想要似陳俊志或陳玉慧那樣,把家族的瘡疤都揭開來,把一切私歷史解構,耙梳究竟是什麼造就了我的命運,好逼近所有事件背後最真實的生命真相。唉,「我」太渺小,所謂「事實」是否能如他們所示現地那樣驚人,而「存在」的意義是否真能透過寫作的反覆論證摘去那層巫山面紗?

啊!又是一篇以問號結尾的雜記。

Sunday, March 4, 2012

因為看了書,所以去看戲

「一直到今年媽媽車禍住院,在醫院照顧她時我無意中發現,媽媽大衣口袋裡掉出來她新的行事曆,第一頁第一行娟秀寫著,『陳慧敏,生於四月二十日,羅斯福路章婦產科。』然後才按順序是我們三個小孩的生日時辰,然後是孫子Jordan和孫女Ellen的。媽媽在每年的行事曆的第一頁,一定記下姊姊的生日。民國五十四年四月二十日,她和父親齊心創業的歲月,那時一切光亮美好,夫妻一起迎接第一個孩子誕生,他們命名她叫陳慧敏。」〈台北爸爸/紐約媽媽‧陳俊志〉

自我認得字以來,就看過媽媽總在每年記事本的第一頁,寫下每個人的生日,農曆的、國曆的。外公外婆的生歿,曾祖母和奶奶的生歿,爸爸的生日,我的生日,然後有了大妹的,再來是小妹的。年復一年,她都一回又一回謄抄到新的本子。彷彿這樣寫著,便不會忘記存在的證據。但是,她從來沒寫上她自己。每年過年換上新的月曆,她也會先把我們這幾個小孩的生日用粗黑的麥克筆寫上,在老爸過生日前會提醒我們,但從沒有記下或提醒她自己的生日。在報戶口制度不健全的年代,身份證上面並不是她真正的生日,她只記得是農曆十一月五日。所以自從我上了中學,開始需要行事曆記事本,我便在每年新的日曆裡找到對照她農曆生日的國曆日子,用紅筆默默記下,然後和妹妹們湊零用錢買禮物送她。不知為何爸爸和妹妹總記不得她的農曆生日,一個人到台北念書之後,每年我還是都會打個電話回家,抱著話筒對她唱生日快樂歌,然後她會很開心又帶著哽咽說「我就知道只有妳會記得,我今天醒來就一直在等妳的電話。」

我想,這是一種母親與長女之間的牽絆。很多事情她只跟我說,從襁褓階段開始,將角色扮演中的悲傷委屈寂寞愁苦,對一個什麼都還不懂嬰兒說。也許,她並不想對任何人訴苦,她對著當時的我訴說,其實仍是一個人的概括承受。我記憶中,她曾經有過一次短暫的離家出走,留給我的信還躺在那個生鏽的餅乾盒,被淚滴暈開的字現早已看不清楚,那時才上小學的我在懵懵懂懂之間,被託付要當小媽媽的角色,要照顧好幼小的妹妹們。於是我開始學會堅強、學會保護、學會不要讓別人看到我哭。

如今見她日益瘦小的身軀,再看到鏡子裡的我已經長成她的依靠,有時候我都恍惚感覺,在某些成長的道路上,彷彿和她過去的路徑重疊,我的血液裡流著她的眼淚,縱使她的淚腺早已乾涸,必須每天定時點人工淚液和含有類固醇的眼藥水,我仍可時常感受到她的傷悲,隱隱在我體內竄流,偶然勾起莫名的心痛。

「我幾次直視父親的眼神。他沒有躲避,也沒有專注看我,只是一心一意說著那些弄房子的細節。我想藉著眼神看出彼此諒解的程度。也許,父親沒想那麼多。星期六的下午,只是很難得,疏離的大兒子剛好到三姑姑家,載了他看牙,難得父子喝了咖啡,聊了天。兒子給他三千元。難得和父親見面,看到他變得那麼老,讓我羞愧,讓我覺得自己不完整。我知道自己不是個好人,再怎麼努力都不是。」〈台北爸爸/紐約媽媽‧陳俊志〉

爸爸不是壞人,但也不是一個好人。其實我從小便十分敬畏他,努力想取悅他,想獲得他的肯定。我在小學到大學都參加童軍社團,因為他曾經也是童軍;我捨棄五專念高中考大學,因為他想看我穿學士服;讀的科系是他指定,我沒問過為什麼。他的愛之深,我出生就用最高級的嬰兒用品,從日本運來的幫寶適,到府城才買得到的奶嘴;然後在我18歲那年,帶我去機車行買了一部125摩托車,還親自陪我到北上去大學繳註冊費。他的責之切,小學二年級的時候,在上學途中經過的草莓園偷摘草莓,老師寫在聯絡簿上,回家被罰跪在祖宗牌位前,他拿著掛窗簾的鐵桿對著我猛揮,直到媽媽也哭喊著說不要打了;有了妹妹之後,任何錯,都是當大姊的我的錯。總之,他對我來說就是「威嚴」的表徵,他是座山,他是我的天。

但他犯過所謂全天下男人都會犯的過錯,也因執著於自尊,抑或為了維護面子使得家道中落。事實上他是幸運的男人,有個太太任勞任怨、竭盡所能撐起這個家,餵飽了孩子,讓孩子一個個讀完大學。這些我大學以後才知道的這些「內幕」,隨著我的羽翅逐漸豐盈,轉換一種輕蔑,我覺得「你怎麼可以這麼不負責任?我為什麼要為你擔這些角色?」真的,我有一度心底曾喪失對他的耐性,尤其認為自己過度扮演父職的角色時,我心生怨懟「為什麼是我?所有人都依賴我,那我可以依靠在誰的肩頭?」然而當自己已過而立、邁向不惑之際,在一次與家族靈魂對話的療癒課程中,我看懂了他的無力與孱弱,我們都是家族的第一個孩子,我們都背負了整個家族巨大的期許,我們總是要壓抑內心的徬徨和無助,我們說什麼都要扛起崩落的天,但,我們終究也都只是孩子...;原來,我和你竟是那麼的相同。

我終究是失敗了,在異鄉打拼了15年卻無法為他光宗耀祖、光耀門楣,更別說為他傳承這個姓氏。回頭細數他給我的愛,從他知道要當爸爸的那一刻開始,已經超越我所能償還。來自傳統農村保守的他,新婚40天就被奪去右腿的他,兩度(一次車禍、一次事業失敗)從人生谷底爬起來的他,不止包容了我反骨任性的一切,還勇敢地替我向家族出櫃。或許我和他永遠都不會有這樣的對話,但我真的很想對他說「爸爸,我原諒你了,我原諒那些過去了。請你也原諒我,原諒我自以為是的無知,好嗎,爸爸?」

在書中、在戲中、在自己的人生當中,都可以透過他人與自己、光和影的交會中,看見所有事件就好像不斷無性生殖的孢子,不斷生出、膨脹、爆裂,串成一長串如鞭炮綿延疾駛的蒸汽火車,終其一生地繞行。回不去的終究是回不去了,那麼在面對或處理歷史傷口、記憶裂痕的解決之道,是否能諒通過解來舒緩潛藏在神經底下的局促不安。然而,原諒就可以解決一切嗎?原諒是唯一的出路嗎?原諒,到底,是原諒了別人,還是原諒了自己。

Sunday, January 15, 2012

Before I Go to Sleep

這是一本關於失憶症的驚悚小說,每晚無法釋卷就好像主角每天重新建立記憶的懸疑,直到最後一塊拼圖揭開所有真相的那晚,闔上書本後仍久久無法平息呼吸。不禁開始懷疑自己相信的過去是否屬實?若不是朋友們提起,若不是那些照片,若不是那些書信,我是否曾經度過那些有笑有淚的日子,我是否曾經深切愛過那些人?尤其在生活已經離不開電腦的這十年,就連照片影像、書信往來都是電子化了,只要一個按鍵,瞬間就可以蕩然無存,好像從來沒有發生過。而腦中殘存的片段,就再也無法證實是記憶還是幻想。一如女主角每日醒來重新賦予愛意的動機,或對於被暴力相向的對待建立合理的解釋。

前些日子一個新認識的朋友問起最深刻的戀情,我自以為成熟理性,不偏頗地回答:「每段都是真心真意的付出,每段都很深刻,當然有幾段過程因為比較曲折、比較難忘。」當下心裡卻反省著:「當真那麼刻骨銘心的話,我又怎能好整以暇悠然地坐在這裡喝茶,像是在述說別人的故事一樣?」是因為日子總是要過,人生總是要前進,所以將之擱置在某個切斷痛感神經的角落,真的是這樣嗎?還是我們都有某種程度的失憶症,只保留可以「像個正常人」,不會被巨大的悲傷、痛苦侵蝕,安然度過日復一日的每天呢?那麼,我想我是比一般正常失憶程度再嚴重些的那一類,因為很多過去的事件,我都已經不復記憶了,往往都靠朋友語帶驚訝的提點:「這種事情妳怎麼可能會忘記?」

記憶是危險的,記憶是不可靠的。記憶和想像的曖昧、交疊、錯置、缺補,也許每個人都有類似的經驗,明明曾經痛徹心扉,彷彿再也無法復原,終有一日卻似乎也雲淡風輕,灰飛煙滅。卻又因為一再被提起、重複,那些逝去又宛如是現實存在的一部份。無論對象是戀人、朋友或家人,我可能只記得她的好,完全忘記她是如何殘害我的心靈或身體;我也可能只記得她的壞,完全忘記她在哪些時刻給予過溫暖與慰藉。然後當我事後轉述,不知覺中給別人製造了錯誤的印象,甚至在空白處填充自己以為是真實的想像。一段段不完整的故事就這樣串連起來,形成歪七扭八的「真相」,時間久了,就信以為真了。我甚至開始懷疑童年遭受性侵的事件是否是我杜撰出來的,因為我就像那主角一樣,什麼感受也沒有,彷彿就是別人的故事,沒有絲毫感覺。

Wednesday, December 14, 2011

急流勇退- 二度慕夏

|

| "Poetry" from "The Four Arts" by Alfonse Mucha |

第一次在台北故宮獨自瀏覽,只感到這位藝術家的才華洋溢,竟可藉由藝術涉獵到所有與設計相關的範疇,後世的廣告、裝飾、工設、甚至漫畫,無不受他影響。這次由我的人生導師帶領導覽,造訪高美館的慕夏大展(Alphonse Mucha–Art Nouveau &

Utopia),深入瞭解到「準備好」與「遇貴人」,是他成就一番事業的兩大楔子;在人生最巔峰時懂得急流勇退,重新整理腳步,做「自己真正想做的事」,更需要無比勇氣和大智慧。慕夏過去為求生存的技能,種種學習的累積,在貴人出現之際讓他在異鄉巴黎一舉成名,隨後獲得歐美人士一致認同的當代設計大師封號;也在名利雙收的同時,受愛國情操的感召,在50歲的壯年毅然決然放棄所有,回到故鄉布拉格,投注後半生心血,為了祖國、為了民族,一反當時主流市場的需求,歷時18年完成斯拉夫史詩(Slav Epic),甚至泛人類的理想烏托邦而努力著。

展後與老師茶敘,我們來到一間隱身在美術館後方高級住宅區的一家咖啡廳。她還挺驚訝我竟然還留在高雄,於是聊起了我從異鄉台北回到故鄉高雄這九個月的心路歷程;老實說現在的心態已和兩年前那次回來大不同,但不可否認,我偶然仍會想起過去15年來在台北的輝煌歲月。呼應第一段,我一路上亦不斷地準備,也幸運地遇過幾位貴人,最終站上舞台一展長才,揚眉吐氣;現在卻因著軀殼受損,必須告別那座光彩奪目的城市,離開舞台(這也能算急流勇退吧?!)。有時總暗暗想著:我還年輕,以我的能力、耐力、意志力,應該還可以再超越自己,交出更漂亮的作品,更光耀門楣;雖然也許會付出更大的代價(爆肝、中風之類)。我拿著小湯匙一邊攪拌著很貴的伯爵奶茶一邊問她:「妳得過兩次師鐸獎,還得過POWER教師獎,受到所有學生愛戴,就連畢業後的學生講起妳,都還是津津樂道!當年妳決定提早退休,離開教學舞台、離開掌聲之後,妳是如何調適的?」她以一貫充滿智慧卻平易近人的溫柔口吻回答我:「我不是為了得獎才去教書,我只是很認真做好我在做的事情,就算得獎也沒有改變。像現在做美術館的志工導覽員,我也只是很認真地做功課、收集資料,很認真導覽。」「那些學生、那些掌聲,當她們畢業擁有各自人生後,或導覽散場後,就過去了,我並不會、也沒有真正擁有什麼。人生就是這樣一段一段一段的過去。」「之,妳要想清楚,要去找到妳真正想做的事情,然後認真付出,一個階段、一個階段,任何付出最後都是回歸到妳自己身上的。」

今晚吃完小妹的巧克力冰淇淋生日蛋糕,我想我會繼續為我的家人,我的族群努力,用我的方式,就算最後只有我一個人;就算斯拉夫史詩至今仍無安身立命之地。

Sunday, November 6, 2011

月后

「那間房子裡的所有記憶,只有美好,沒有缺點,只缺了一個名分,一個關係。原來一個名分,一個關係,對不能見光的感情來說簡直就像免死金牌。有了名分,有了關係,有了承認,於是這段感情才能算得上存在,是嗎?」(p.158, 月后)

萬萬沒想到還能有文字撕裂結痂的傷口,讓鮮明的記憶如鮮血般股股流出。在凌晨三點半的寧靜深夜裡,噙著眼淚再次濡濕枕巾,只為了這幾年來愚癡的情傷。就算已經能日復一日,清心靜靈地觀賞完一季繽紛豔麗的欒樹變裝秀,仍抵擋不了拔山倒海而來的經驗回溯,啟動敏感多愁的倒帶鍵,推向因感傷而顫抖的生理反應。

或許等待的時間還不夠長,走得還不夠遠,忘得不夠徹底,我決心用最沈默的姿態,擁抱肉體上的不適,放下精神上的信仰,不去期待任何苦盡甘來的果實。因為,人生如戲,卻不是戲,happy ending is not on the list.

Wednesday, October 26, 2011

終笑負心站

久違的深深深夜,街道靜謐得很,如同睡著了一般,令人可以閉上眼睛胡亂盤旋。難得有別人的故事劇本帶領我舊地重遊,曲折相似的大嘆世界真小,命運真乖舛。她的最愛和她的最真傷了她的信仰,但她終得了十年的代價,讓應有的圓滿結局上場。而過程,過程只好孤芳自賞,就像現在,周遊在紅酒、白酒、威士忌之間,每一啜口都當作交心納意,竟然連微醺的感受都不再有。那使得身體發燙的酒精啊,找到了縫合起來的破口,染紅的那道疤,彷彿就要張嘴說話,像是朱赤的閃電,將胴體照耀得雪白,人們最原始的慾望,都幻化為語言縈繞在錯置的空間。每個人都懷著不同的鬼胎,湊上一桌奢華的酒菜。明明該沈默是金,偏偏卻失了言,仗著陣容硬是不認錯,決定原諒自己微小的荒唐,只因為終於接納了不完美。對,我裝得再像,但永遠都不會。終笑,負心。

Sunday, April 24, 2011

回不去

抱著三本劇本,在深夜裡,點起昏黃的桌燈,對號入座。深呼吸,吐氣,閉上眼,融入角色,承受三份情緒。

劇本一:在對的時間,遇見錯的人

夏日襖熱的陽光曬得刺眼,反射在那部紅色轎車頂蓋,把整個青春狠狠燃燒起來。像燎原的星火,像怒放的花朵,像華麗的盛宴,耗盡一切,飛蛾撲火。直到那雙躲在墨鏡後面炯炯有神的眼,看見路西法的失樂園,筆直地走去,世界開始崩坍,星子開始殞落。光環被陌生人搶走,日夜不停的豪雨浸濕了翅膀,被褫奪的天使失去權杖,從此沒有自我。時間,已經失去意義,光著腳在紅塵裡隨波逐流,所有曾經都被磨成尖刺荊棘,馱在背上鞭笞成永恆的傷口,也是美麗的刺青。

劇本二:在錯的時間,遇見錯的人

包裝華麗的糖果,往往是健康的毒藥,卻令人愛不釋手。誰都想擁有傾慕的眼神,在每天必經的路上遊走。自認騎著單輪車的高手,握著長長的平衡桿,一端有安定,一端有自由,來來回回小心翼翼,過程是成就滿足,失衡是粉身碎骨。目的?沒有目的,左右手像拔河的兩端,方向卻是往前,或後退。劇終無法轉圜,來一記韓國高繩特技,縱身一躍,畫面凝結在半空中。明知不可為而為,是抓住浮木自戕的後果。

劇本三:在錯的時間,遇見對的人

捱著冷冽的冬不斷獨自舞蹈取暖,在街角遇到燈火闌珊,靠近靠近,以驅走刺骨的寒。勾滿清單的不只是自己的原型,在滿桌酒杯零食的歡樂,在滿室和氣溫馨的天倫,在車座、在街上、在房室,在笑聲、在靜默、在十指交扣,在生活每一個平凡角落。好似一曲小品,在明月繁星高掛時分,在朝陽吸取晨露時候,吟唱著慵懶帶輕快、安穩帶稚氣的旋律;是默契十足的對手,輕輕柔柔暖暖軟軟熨貼每一步華爾滋舞步。對著鏡子呵氣,畫出笑臉的符號,除霧之後看見咧到耳邊、帶著酸楚的微笑,角色是一名業餘舞者。

溫習完笑淚交織的歲月,收拾好陳年錦盒的回憶,再一次寫下每個名字,然後褪下主角的戲服,開始遺忘每一句台詞。回不去了,只好走下去。

Saturday, December 25, 2010

關於愛的教訓

|

| This is not a love story; this is a story about love. |

如果是拍成華人版,主題曲應該是Eason的「落花流水」(註)。總以為就算開宗明義開誠布公,在感受到心牆撼動倒塌之後,在聽到神奇的咒語之後,就順理成章下城池立旗幟。殊不知在那時刻已將立足點遠遠的拋諸大漠荒洲,忘了角色、忘了台詞、忘了本分。於是注定遭遇不可避免的轉身掩門,浸淫在碎後百日的荒誕沈溺,日以繼晷地拼湊會錯意的footage,貼滿一牆萬象照,都是倩影與風情萬種。

琴酒、爵士、昏黃,溫柔的拷問過往情史;回過神來狂笑了一晌,唉呀呀,對號入座在那僅有一席的VIP,都是偏執上了座。我泥足深陷被愛情童話欺枉,自以為聰明能解套,她也好,妳也好,其實都光明磊落不可招惹。把枝微末節捉出來晾在暗房,讓那些不詳徵兆顯影明白,沒有誰騙誰交了心封了吻。今年的耶誕禮物是場甜苦教訓,醒來醒來,已經醒來在不想醒的現世輪迴。

註:落花流水 by Eason Chen

流水 像清得沒帶半顆沙

前身 被擱在上游風化

但那天經過那條提壩

斜陽又返照閃一下 遇上一朵 落花

相遇 就此擁著最愛歸家

生活 別過份地童話化

故事 假使短過這 五月落霞

沒有需要 驚詫

流水很清楚 惜花這個責任

真的身份不過送運

這趟旅行若算開心

亦是無負這一生

水點 蒸發變做白雲

花瓣 飄落下游生根

淡淡交會過 各不留下印

流水 在山谷下再次分岔

情感 漸化做淡然優雅

自覺心境已有如明鏡

為何為天降的稀客 泛過一點 浪花

天下 並非只是有這朵花

不用 為故事下文牽掛

要是 彼此都有些 既定路程

學會灑脫 好嗎

流水很清楚 惜花這個責任

真的身份不過送運

這趟旅行若算開心

亦是無負這一生

水點 蒸發變做白雲

花瓣 飄落下游生根

命運敲定了 要這麼發生

講分開 可否不再 用憾事的口吻

習慣無常 才會慶幸

講真 天涯途上 誰是客

散席時 怎麼分

流水很清楚 惜花這個責任

真的身份不過送運

這趟旅行若算開心

亦是無負這一生

水點 蒸發變做白雲

花瓣 飄落下游生根

淡淡交會過 各不留下印

但是經歷過 最溫柔共震

Friday, December 3, 2010

人,一輩子能做好一件事情,就功德圓滿了

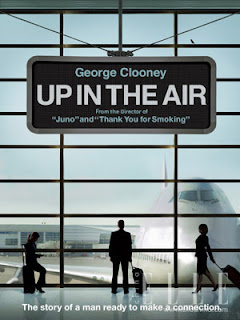

很久沒在電影中看到在一對伴侶之間如此真摯純粹的adore一個人,不,應該是說adore彼此;紐約小夫妻和巴黎老伴侶各自表態著“You are the butter on

my bread, you are the breath in my life.”,烘焙一份如Gateau au

Chocolat Classique的濃郁。令人食指大動的美味關係不是因為按照魔法食譜洗手羹湯,而是那份被肯定、被鼓勵、被愛的包覆能量,源源激發出如油光閃亮的璀璨。兩個女主角在不同時空背景透過食物感受人生與愛情的美好,在額前一吻就令盤中飧昇華為饕餮,對望的瞳孔透著愛憐不捨,彷彿冰山都要因那深情注視而融化。

怎麼可以,又怎麼不可以,這條情路保持托腮微笑的姿勢至今還未出現奇蹟。若能被這般圍繞絕不停步,終有一天也會收到一本硬殼精裝罷。當那塊牛油擺上案頭的時候,腦海中又再度划過國修老師的話,以及他與王月老師相望時那兩雙溫暖柔軟眼神。

Thursday, December 2, 2010

終結孤單

原來累積10 million mileage的George Clooney並不是故事主角,他只是串起那些真實芸芸眾生的一條紗絲線;因為真正的主角是那一張張七情六欲的臉孔,喜悅又悲傷、快樂又憤怒,在父母、伴侶、孩子、朋友、老闆、同事,與鏡中自己的夾縫中尋找真理的妳我。總以為不同城市之間穿梭的風景,各家五星飯店下榻的床第,數不清備受尊寵的會員卡,無牽掛自由來去的生活,能羨煞人們遙不可及的目光;奈何人終究不是青鳥,當飛機輪胎摩擦跑道的那一霎時,心也就隨地球引力渴望著落地了。

何嘗我不也是如此,安逸在detach的狀態將一個人打理得體,企圖在少得可憐的時間碎片裡填充閱讀電影之類的棉絮,告訴自己I am fine, so fine。殊不知一直不去挖深的是那未說出口的恐懼,就像穩重帥氣型男從不去設想的原因,也是風姿綽約熟女所簽下的藉口。人吶,再怎麼著都妄想著雙面角色,好讓自己在婆娑世界中既妥協需求又滿足聚光效果。

的確,有形的生活所需和無形的關係感情,讓背包沈重到背帶都陷進肩膀的肉裡,汲汲營營為了拖行這行李像陀螺繞著工作的框圈使勁打轉,然而片子裡和現實生活中那些被迫失去或選擇性離開工作的人們,當再次收拾行囊會在裡面裝載什麼?站在航班時刻表面前,又是否真決定好目的地要去哪兒了呢?

Tuesday, November 16, 2010

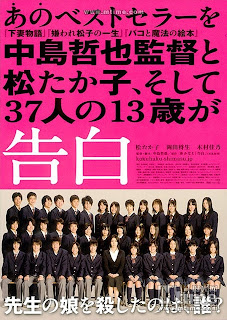

松子 vs 悠子

一場午夜的告白,驚異於愛到濃烈的鮮血綻開,中島哲也將愛恨極端用懾人魂魄的MV譜出陰冷和餘溫,勾起松子的共感記憶,也是令人討厭卻又想緊緊擁抱哭泣,弔唁那無條件的愛。看過嗎?松子曾把我最不堪一擊的脆弱揭示開來,直到如今把心裡想過最掙扎的復仇拿出來審判。深夜巷口依然飄著牛毛細雨,批判著黎明之前的徘徊。

Saturday, November 13, 2010

社群網戰

混著所有基酒調製的冰茶去應戰,節奏分明快速地令人無法維持醺暈,難過的看著成功motto:

Think Big, Dare to Dream, Play Cruel. 在燈亮後抽著菸竄出無人的熱鬧西區,頓時感覺有夠細微渺小。我同情同理紅著眼眶的義氣,卻可能是因為地面上還霑著錯過的雨季,只好微微弓身讓衣領覆蓋冰涼的頸。

做不到,我說。「背叛」。

於是來到了寬敞的十字路口,Lobo的懷念老歌提醒我正孤單地行走在這城市之中。旅途上我想起來什麼都還不是的妳,也想起來什麼都是的妳,結局因為看似道德仁義竟落到什麼都不再,開始出賣啞然失笑還不如好好睡上天荒地老。還記得放眼望去一片十年成果,試問需要妥協多少,才能在彩色的國度衍生出對等數目?欸…對於來自浪漫主義的理想請見諒,我知道太多人交代學會為己。可惜,I don’t think, I don’t dare, I don’t play.

Sunday, October 10, 2010

去吧!飯、禱、愛

很後悔先看了評論才去看電影,因為看完之後反而更凸顯社會大眾普遍的無知與狹隘。凡夫俗子們批評著:那是有錢人才能放下一切去旅行,或者鄙夷女主角自私無理的思想行為。我只能給予自我安慰的解釋:這些人的人生歷練與經驗累積不夠,以致匱乏到無法洞悉整個故事背後強大的情緒張力如何導致主角需要以究極的方式來釐清生命真理。其實真的不需要去經歷她的故事,或膚淺地探討旅行是否為粉碎恐慌的良藥,那情節只是要人鉅細靡遺地去體認背後那筆墨難以形容的心靈層次。

在電影席間我數次感動到鼻酸甚至落淚…因為我真的瞭解兩人世界中迷失去自我的惶恐,夜半凝望著枕邊人安詳的睡臉,同時又被無邊寂寞吞噬無法叫喊而淚流滿面的無力感;明白交換短暫體溫的欣喜歡愉,只為麻痺繼續深刻挖掘靈魂痛點的苦楚,在賞味期限過後腐爛敗壞的酸臭襲捲而上卻無處竄逃的無奈;知道企圖透過信仰來救贖殘破自我,天真以為按表操課可以從巨大無形的枷鎖裡掙脫,其實只是放不開那一念之間,深怕打開心門卻仍然一無所有的恐懼;懂得每一個走進生命的人,每一件遭遇的事,每一樣經手的物,都有如談一場二手書之戀,打開所有感官去從中擷取真知灼見,粹煉成智慧並感謝上天示現真理的恩典;更深切的體悟一段無止盡的雲腳修行都是為了從無限黑闇的罪惡感中學習寬恕別人,真切地放下並原諒自己,然後重新相信愛。而其中蘊藏最深奧的道理卻有著最簡單的作法就是:「當妳思念一個人,就傳達愛與光給對方,然後放下」,多麼無私、不干擾他人又有力量的心念呀!

世人吶,請睜開心靈之眼看清世界的原貌吧!兩個小時的表象代表的是一個女人半輩子的歲月點滴,又何苦口無遮攔的攻訐自以為是的仁義道德呢?

Subscribe to:

Posts (Atom)